|

Maniérisme et baroque

|

http://manierisme.univ-rouen.fr/spip/./?1-2-3-Vertiges-de-l-immensite

|

|

1.2.3. Vertiges de l’immensité

vendredi, 14 novembre 2008

/ Tony Gheeraert

|

Une deuxième cause de désarroi, purement théorique et scientifique, se révèle tout aussi affolante pour l’esprit des hommes de la Renaissance. L’image du monde se trouve en effet, à partir du milieu du siècle, profondément bouleversée : quelques observations et plusieurs hypothèses aboutissent à faire exploser le cosmos étriqué du moyen-âge, qui s’étend désormais jusqu’à devenir un espace illimité [1].

1.2.3.1. Du monde clos...

Le monde médiéval et renaissant est celui de la pensée scolastique, mis au point par Ptolémée (90-168) dans L’Almageste (ou « grande synthèse », écrite en 140), et perfectionné par les savants du Moyen Âge. Il reposait d’abord sur le géocentrisme, c’est-à-dire la thèse selon laquelle la Terre, immobile et centre absolu du monde, tourne autour du Soleil. Mais le référentiel de rotation n’épuise pas la complexité du système : qui dit astronomie ptoléméenne dit également confiance dans l’ordonnancement et la hiérarchisation du monde. Le cosmos médiéval est de petite taille – ramené aux unités actuelles, à peine quelques centaines de kilomètres. Dans ce monde étriqué, huit sphères concentriques définissent, autour de la Terre, les orbites des planètes, de la lune et du soleil, contrôlées par des « anges recteurs » qui poussent les astres selon des trajectoires parfaitement circulaires ; la dernière sphère est celle des étoiles fixes – elle n’est qu’à quelques milliers de kilomètres au-dessus de nos têtes, et c’est une limite absolu. Au-delà, c’est la demeure de Dieu. Cet univers est simple et rassurant, il assure le passage sans heurt de la nature à la surnature.

- Nicolas de Lyre - Paradis

- Le cosmos selon un frère mineur du XIVe siècle, Nicolas de Lyre, qui eut une grande influence aux XIV-XVe siècles, y compris sur Luther.

Le monde ptoléméen adopte la physique d’Aristote. C’est-à-dire que, dans ce cadre, l’espace n’est pas un continuum : il est séparé en deux « mondes », selon qu’on se trouve sous le premier cercle (celui de la lune), ou au-dessus, c’est-à-dire parmi les planètes, le soleil et les étoiles fixes. Le monde « sublunaire », composé des quatre éléments, est soumis au principe de génération et de corruption : tout, ici-bas, naît, vit, vieillit et meurt, selon des cycles qui se répètent de façon imperturbable. À ce monde imparfait, où rien ne dure et où triomphe l’éphémère, s’oppose le monde céleste, ou « supralunaire », monde parfait car immuable et éternel. Ces corps flottent sur leurs orbes, non au milieu du vide (impensable dans la nature si l’on s’en tient aux principes d’Aristote), mais d’une substance – un cinquième élément –, subtil et incorruptible, qu’on appelle l’éther, et que Baudelaire définira comme « le feu clair qui remplit les espaces limpides », feu éternel auto-alimenté sans rapport avec la combustion terrestre. La physique aristotélicienne, qui sous-tend toute une conception du cosmos, est elle aussi sécurisante pour l’être humain : tout en plaçant l’homme au centre, et donc au sommet de la Création, comme Dieu l’avait affirmé dans la Genèse, cette physique propose une vision d’une monde où la transition est aisée de l’imparfait au plus parfait, de l’ici bas aux sphères des planètes errantes, puis aux étoiles fixes, puis à l’Éternel dont on devine, tout proche, la réconfortante présente.

- Image de monde, de Goussin de Metz (XIIIe siècle)

- Le cosmos ptoléméen, tel qu’on l’imaginait au XIIIe siècle

Voir en ligne : Le système de Ptolémée sur le site d’Hubert Reeves

Au plan iconographique, ce cosmos hiérarchisé, ordonné et fixe se traduit par l’image de la grande chaîne des êtres, ou Scala naturae. Cette métaphore manifeste les nombreuses relations qui unissent, selon une hiérarchie stricte, les plus humbles créatures à leur Créateur. Dieu est, comme chez Aristote, primum mobile, « premier moteur » qui impulse le mouvement aux ordres inférieurs. La permanence et l’éternité se trouvent représentés dans la partie supérieure de l’image, tandis que le monde sublunaire de l’éphémère, soumis au cycle génération/corruption, est figuré dans la partie centrale, le bas de l’image étant réservé à l’enfer et à ses monstres. La chaîne matérialise ce lien, vertical, hiérarchique et indissoluble, de Dieu aux anges, des anges aux hommes et ainsi de suite. Elle manifeste aussi à quel point le monde n’existe que parce qu’il est soutenu par la volonté du Premier Moteur divin, sans laquelle il tomberait aussitôt dans le néant, ou plutôt, dans l’enfer : c’est la seule force de Dieu qui préserve la Nature de s’anéantir dans la géhenne. À chaque niveau correspond d’ailleurs une essence différente : les pierres, en bas de la chaîne, n’ont que l’existence, et sont proches du néant ; les plantes ont l’existence et la vie (âme végétative) ; les animaux, en outre, possèdent le mouvement et les désirs. L’homme, au croisement de la nature (il est chair) et de la surnature (il est esprit) est représenté au centre de la Création, et Ève sort de sa côte.

Il va de soi que cette représentation métaphysique du monde cautionne un ordre social lui-même hiérarchique, le féodalisme, structure pyramidale qui met le roi dans la position supérieure, puis la caste aristocratique, elle-même hiérarchisée, puis les paysans libres et enfin les serfs : chacun possède une place dans la société, humble ou prestigieuse. Mais personne ne doit ni ne peut quitter la place qu’il occupe dans la chaîne – qui n’est pas une échelle, mais fixe au contraire les créatures à un endroit bien précis et définitif.

La littérature aussi véhicule ce modèle rassurant du monde : le dernier à en proposer une description aussi hiérarchique et ordonnée est Guillaume Salluste du Bartas (1544-1590), dont le poème encyclopédique intitulé La Semaine (1578) est une somme du savoir médiéval et renaissant dans tous les domaines du savoir. Le quatrième jour, consacré à célébrer la Création divine des astres, représente la cosmologie ptoléméenne, fixe et hiérarchique du monde :

Car les Cieux ne sont point ensemble entrelassez,Ains estans les plus bas des plus hauts embrassezIls vont estrecissant la rondeur de leur ventre,Selon que plus ou moins ils aprochent du centre […]… Le plus grand ciel, dans quatre fois six heuresVisitant des mortels les diverses demeures,Par sa prompte roideur emporte tous les cieuxQui dorent l’univers des clers rais de leurs yeux,Et les traîne en un jour par sa vistesse estrange,Du Gange jusqu’au Tage, et puis du Tage au Gange […].Mais tans plus que chacun de ces planchers voisineL’inescroulable mur de la maison divine,Il fait plus de chemin, et despend plus de joursÀ retrouver le poinct où commence son cours […]Guillaume Saluste du Bartas, La Sepmaine, 1578, « Quatrième Jour », v. 297-342, passim

Les cieux concentriques, poussés par le « Premier Mobile » (« ce grand corps qui, se mouvant, tout meut », v.60), et tournant autour de la Terre, voisinent l’espace propre au divin, qui n’est qu’un cercle supplémentaire de l’orbe du monde.

À la date tardive où écrit Du Bartas, les lignes ont cependant déjà considérablement bougé. La lecture structurante des lois qui régissent l’univers n’est pas loin d’être déjà périmée : les travaux de Copernic ont en effet commencé à se répandre. Du Bartas ne l’ignore pas, mais préfère révoquer en doute, d’une boutade ironique, les travaux du « docte Germain », qui lui paraissent insensés et heurtent à ses yeux le bon sens et l’expérience :

Il se treuve entre nous des esprits frenetiques,Qui se perdent tousjours par des sentiers obliques,Et, de monstres forgeurs, ne peuvent point ramer,Sur les paisibles flots d’une commune mer.Tels sont je croy ces escrivains qui pensent,Que ce ne sont les cieux, ou les astres dansent,À l’entour de la Terre, ains que la Terre faitChasque jour naturel un tour vray’ment parfaitQue nous semblons ceux-là qui pour courir fortuneTentent le dos flotant de l’azuré Neptune,Et nouveaux, cuident voir, quand ils quittent le port,La nef demeurer ferme et reculer le bord.[…] Armé de ces raisons je combatrois en vain,Les subtiles raisons de ce docte Germain,Qui pour mieux de ces feux sauver les apparences,Assigne, industrieux, à la Terre trois dances,Au centre de ce tout le cler soleil rengeant,Et Phoebé, l’Eau, la Terre en mesme rond logeant […]La Sepmaine, « Quatrième Jour », v. 135sqq et 155sqq

Campant sur ses conceptions aristotéliciennes et ptoléméennes, Du Bartas ne s’aperçoit pas que sa cosmologie est déjà dépassée : « tout croule autour de nous », comme l’écrira Montaigne quelques années plus tard [2], et tout particulièrement la vision d’un monde clos centré sur l’être humain, « roi de l’univers ». C’est qu’en effet, le XVIe a vu d’étonnantes hypothèses, à qui il ne manquera que d’être bientôt confirmées pas des observations tout aussi stupéfiantes.

1.2.3.2. ... À l’univers infini

Les bases de cette vision du monde, qui avait cours depuis l’Antiquité, vont sauter les unes après les autres et laisser l’être humain démuni, et en plein désarroi dans un cosmos devenu un univers infini incompréhensible.

La première brèche dans le bel édifice de Ptolémée, immuable depuis l’Antiquité, a été percée par un savant Polonais, Nicolas Copernic (1473-1543). Dans son De Revolutionibus orbium celestium (publié à titre posthume en 1543, mais, dit-il dans la préface, entamé dès 1514 et terminé en 1530), il explique que la Terre tourne sur son axe en vingt-quatre heures, et autour du Soleil en une année : il ressuscite ainsi une vieille hypothèse cosmologique formulée dans l’Antiquité par Aristarque de Samos (310-230), l’héliocentrisme, qui place le Soleil au centre du monde, alors que tournent autour de lui les planètes du « système solaire ». Copernic fait ainsi disparaître le cosmos hiérarchisé et fixe d’Aristote, et « consacre la perte par l’homme de sa centralité dans le monde » (Arasse 44). C’est le point de départ d’une déstabilisation des savoirs.

On considère que ce renversement – cette « révolution copernicienne » au sens propre – fut un coup de tonnerre qui mit fin à mille cinq cents ans d’un géocentrisme incontesté dans toute l’Europe et dans tout le monde arabe. Certes, la rupture héliocentrique introduite par Copernic fut décisive, mais pour autant, il ne renverse pas d’un coup l’ancien système, et ce pour plusieurs raisons.

- D’abord, il est loin de convaincre tout le monde à l’époque, y compris parmi les esprits les plus modernes : il n’avance aucune preuve observationnelle, seulement l’intuition que l’objet le plus brillant, le soleil, devait être au centre du système, et l’élégance de son modèle, qui simplifiait considérablement les calculs ; encore son hypothèse ne rend-elle pas parfaitement compte des phénomènes célestes, et il se trouve contraint de réintroduire les épicycles dont, justement, le changement de paradigme devait permettre de faire l’économie.

- Par ailleurs, sa révolution est timide : au fond, il s’est contenté, pour simplifier certains calculs comme celui de la précession, de remplacer le référentiel Terre par le référentiel Soleil.

- Enfin, il conserve bien des traits de L’Almageste : il préserve l’idée d’orbites circulaires et de sphère des fixes, et son cosmos reste très étriqué.

- Ces limites du copernicianisme expliqueront en partie les réticences des milieux intellectuels et scientifiques à l’accepter ; Copernic se doutait bien de ces réserves qui ne manqueraient pas de lui être opposées : et il recula au jour de sa mort la publication de son traité, assorti d’une préface au pape Paul III sur la liberté de penser. La doctrine du savant polonais sera effectivement condamnée par l’Église, tardivement d’ailleurs (1616).

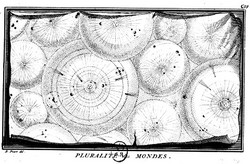

L’œuvre de Copernic, à sa mort, restait donc inachevée. Elle fut poursuivie et complétée par le travail de ses successeurs, tout aussi éminents que lui, et qui se trouvèrent confrontés aux défenseurs des anciennes doctrines : Giordano Bruno (1548-1600), philosophe italien dont les thèses s’appuient sur le copernicianisme, soutenait l’idée que l’univers était non pas un cosmos tout petit et fermé, mais un univers immense, infini, où l’homme était perdu. Il affirmait même la thèse d’une pluralité des mondes habités, qui lui vaudra d’être brûlé par l’Inquisition en avril 1600, et sera reprise, avec prudence, par Fontenelle à la fin du siècle.

Galilée (1544-1642) sera plus prudent, et ne connaîtra pas le même destin tragique que Bruno ; pourtant, lui aussi croisera, du fait de ses théories, l’opposition de l’Église. En 1609 en effet, il inventa la lunette astronomique, qui lui fit faire des observations incompatibles avec le modèle standard de l’époque, et qui apporte ainsi les premières confirmations des prédictions coperniciennes :

- il découvre de nouvelles étoiles ;

- il découvre les phases de Vénus, qui ne peuvent s’interpréter correctement que dans l’hypothèse héliocentrique ;

- de plus, il repère des taches sur le soleil, impensables dans le cadre de la physique aristotélicienne, qui veut que le soleil tourne dans le ciel incorruptible ;

- de même, les satellites de Jupiter sont également irrécuparables par le système de Ptolémée : elles supposent une pluralité de centres dans l’univers.

- Bien qu’ami personnel du pape, son œuvre sera mise à l’Index en 1616.

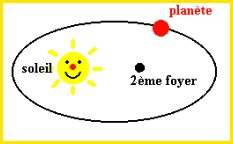

Les travaux de Johannes Képler (1571-1630) mirent le copernicianisme en équations, et répondent à plusieurs objections adressées à l’œuvre de Copernic, dont ils constituent un aboutissement. En particulier, la grande découverte de Képler, c’est que les orbites des planètes sont elliptiques (1e loi, 1609) : le cercle, qui était la figure parfaite d’un ciel parfait et immuable, s’allonge, se tord, se déforme. Avec l’ellipse képlerienne, ce sont les derniers vestiges de l’antique théorie pythagoricienne qui finit de voler en éclats : d’après le philosophe, en effet, les distances entre les planètes correspondaient à des rapports numériques équivalents à des intervalles musicaux, de sorte que les corps célestes produisaient une harmonie musicale parfaite, signe et conséquence de la perfection de l’univers. Désormais, le cosmos ne fait plus entendre que d’inaudibles dissonances, sans qu’on parvienne jamais à restaurer les anciennes chimères de régularité harmonieuse.

L’ellipse képlerienne est l’un des symboles du monde maniériste et baroque, caractérisé par le décentrement et l’irrégularité. Dans le cercle, en effet, figure parfaite, on n’a qu’un centre unique, alors que dans l’ellipse, on a deux foyers (le soleil, dans le système héliocentrique, occupant l’un de ces foyers).

Toute la crise baroque se trouve résumée dans cette découverte emblématique : l’homme n’est plus à sa place dans l’univers, tout ce qu’on croyait être au centre se retrouve exilé, décentré, déplacé ailleurs, renvoyé aux marges – déchu de sa royauté sur la Création. Il réside, dit Pascal, dans « ce canton détourné de l’univers », effrayé par le silence éternel des espaces infinis. Dieu, tout proche dans le cosmos médiéval et renaissant, prêt à intervenir en faveur de sa créature et manifestant à tout instant son amour pour lui, s’est reculé dans le Ciel au fur et à mesure que les astronomes repoussaient les limites de l’univers. Dieu s’éloigne de l’homme, se cache, il n’est plus à notre portée, il devient le Deus absconditus d’Isaïe et de Pascal, le Dieu caché, perdu au-delà d’improbables confins de l’univers. Au milieu du XVIIe siècle, nous sommes définitivement passés, selon le titre de l’ouvrage d’Alexandre Koyré, Du Monde clos à l’univers infini (1957).

Le changement de paradigme astronomique entraîne dans son sillage la ruine de la pensée aristotélicienne : la perfection des sphères et de leurs orbites circulaires, la distinction entre deux mondes d’essence différente, la doctrine des lieux naturels, tout cela est anéanti, sans qu’on ait pour autant trouvé une science nouvelle qui permette de les remplacer. Au terme de l’ère baroque, Pascal, dans les Pensées, décrit de façon saisissante l’angoisse qui étreignit, à cette époque, toute l’Europe intellectuelle face à ce changement de paradigme qui détrônait l’être humain de son rang de roi de la Création, et le ravalait au rang de chétive créature, égarée dans un univers qui n’est pas à sa mesure :

Tout ce que nous voyons du monde n’est qu’un trait imperceptible dans l’ample sein de la nature. Nulle idée n’approche de l’étendue de ses espaces. Nous avons beau enfler nos conceptions, nous n’enfantons que des atomes, au prix de la réalité des choses. C’est une sphère infinie, dont le centre est par tout, la circonférence nulle part. Enfin c’est un des plus grands caractères sensibles de la toute puissance de Dieu, que notre imagination se perde dans cette pensée.Que l’homme estant revenu à soi, considère ce qu’il est, au prix de ce qui est. Qu’il se regarde comme égaré dans ce canton détourné de la nature. Et que de ce que lui paraîtra ce petit cachot, où il se trouve logé, c’est-à-dire ce monde visible, il apprenne à estimer la terre, les Royaumes, les villes, et soi- même son juste prix.

Qu’est-ce qu’un homme dansl’infini ? Qui le peut comprendre ?

Blaise Pascal (1623-1662), Pensées [1670]

Cinquante ans auparavant, Pascal n’aurait pas pu écrire le même texte : malgré les crispations de l’Eglise qui crut bon d’attacher son destin à un système philosophico-scientifique hérité de Ptolémée et d’Aristote, les bons esprits savent désormais que l’univers est immense, peut-être infini ; des libertins, des athées, commencent désormais à disposer de l’outillage intellectuel suffisant pour se passer de Dieu, qui devient peu à peu une hypothèse inutile. Le temps où Michel-Ange pouvait laisser croire, sur le plafond de la Sixtine, qu’Adam n’était pas loin de pouvoir toucher Dieu du doigt, est bien révolu ; l’époque où l’on pensait qu’il était possible, sans solution de continuité, de s’élever de la Terre à un Ciel tout proche, où régnait un Dieu bienveillant, s’est heurté à des découvertes qui résonnèrent comme des cataclysmes.

Si Pascal partage l’analyse des libertins quant à au retrait de Dieu hors de la nature visible, il n’en tire pas les mêmes conclusions quant à l’existence d’un Dieu personnel : le vertige des espaces illimités devient chez lui le signe et l’indice de la toute-puissance d’une divinité dont le pouvoir de Création ne connaît pas de limites, et excède les efforts les plus hardis de l’imagination. L’image de la sphère infinie, dont Nicolas de Cues faisait la métaphore de Dieu, est devenue l’image de ce nouveau monde sans frontières assignables.

[1] Voir en particulier Alexandre Koyré, Du monde clos à l’univers infini [1962], trad. Raïssa Tarr, Paris, Gallimard, « Tel », 2003.

[2] Montaigne, Essais, 1580-1592, III, IX.

| En visitant notre site Internet, vous pourrez télécharger ces documents : |

| • , (JPEG - 19.3 ko) |